Am 27. Januar 2025 fand anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 1945 eine Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus am Lern- und Gedenkort Jawne statt. Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase unseres Gymnasiums beteiligten sich neben anderen Schülergruppen, Religionsvertretern und Oberbürgermeisterin Henriette Reker an der Veranstaltung.

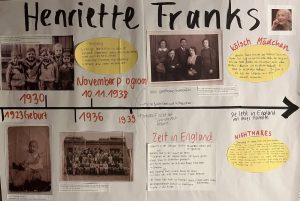

Im Mittelpunkt stand das Gedenken an über 1.100 jüdische Kinder und Jugendliche aus Köln, die während des Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden. Unsere Schülerinnen und Schüler trugen eine ergreifende Rede (s.u.) vor und schilderten anschaulich die Lebensgeschichte der mithilfe des ehemaligen Schulleiters der Jawne, Erich Klibansky, nach Großbritannien gebrachten und so geretteten Jüdin Henriette Franks (siehe Foto).

Die Gedenkfeier fand am Löwenbrunnen auf dem Erich-Klibansky-Platz statt, dem ehemaligen Schulhof des jüdischen Gymnasiums Jawne. Oberbürgermeisterin Henriette Reker betonte in ihrem Grußwort die Wichtigkeit des Erinnerns und mahnte, die Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 im Licht unserer Gegenwart zu betrachten.

Die Beiträge der Schüler*innen unserer Schule entstanden im Nachgang eines Workshops in der Jawne (s.Fotos), der allen Beteiligten in nachhaltiger Erinnerung bleibt und sogar für eine Gruppe ein Gespräch mit einer Zeitzeugin ermöglichte. Die Schüler*innen haben im B-Trakt Ihre Arbeitsergebnisse für die Schulgemeinschaft ausgestellt.

Wir bedanken uns als Lehrende an dieser Stelle bei den Schüler*innen und den begleitenden Referendaren. Es ist schön zu erleben, was für emphatische, reflektierte, kritische, demokratische und wertgebundene Schüler*innen wir am Monte haben, die sich gern aktiv einbringen und die Gegenwart eben nicht als selbstverständlich nehmen, weil sie die Vergangenheit kennen.

Wir danken euch allen für die Zusammenarbeit

Herr Lammert und Frau Kutsch

Gedenkrede des EF Grundkurs Geschichte für die Gedenkfeier an der Jawne am 27.1.2025 anlässlich des Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus‘ und 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz

Liebe Anwesende,

liebe Mitglieder der jüdischen Gemeinde,

liebe Vertreter der Jawne,

liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,

Frau Oberbürgermeisterin Reker,

wir haben als Geschichtskurs des Montessori-Gymnasium an einem Workshop der Jawne teilgenommen. Als Zeichen des Respektes für die Arbeit der Jawne haben wir eine Gedenkrede vorbereitet, in der wir uns an die Opfer des Nationalsozialismus‘ erinnern wollen. In unserer Rede wollen wir euch und Ihnen einen persönlichen Bezug, eine historische Person wie die heutige Situation darstellen. Beginnend mit den persönlichen Erfahrungen einer Kursteilnehmerin und den Geschichten ihrer Großmutter.

Persönlicher Bezug einer Kursteilnehmerin

Wir sind heute hier, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu denken und zu erinnern. Ich frage mich häufig, wie es damals für die Betroffenen und vor allem die Kinder und Jugendlichen dieser Zeit gewesen sein muss. Für mich ist es kaum vorstellbar, was sie damals durchmachen mussten und wie es nur möglich war, mit der ständigen Angst zu leben.

Meine Oma hat mir ein paar Antworten auf diese Fragen geben können. Sie stammte aus einer jüdischen Familie, war zwar selbst nicht religiös, aber das hat keinen Unterschied für die Menschen gemacht, die die aus ihrer Sicht „Unwürdigen“ aufs Abscheulichste misshandelt haben. Zum Glück war sie zur Zeit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und somit zum Beginn der größten Ausschreitungen gegen Jüdinnen und Juden in der Geschichte nicht in Deutschland, sondern wurde geboren, als ihre Eltern und ihr Onkel schon auf der Flucht in Richtung Osteuropa waren. Doch auch dort hat sie den Krieg hautnah miterlebt, der Antisemitismus hatte auch dort schon Wurzeln geschlagen und auch dort musste sie schreckliche Taten mitansehen. Auf dem Weg in die damalige Sowjetunion wurde ihr Onkel auf der Straße erschossen. Dass die Familie gezwungen war, ihre Flucht trotzdem weiter fortzusetzen, ohne wirklich trauern zu können, hat ihr das Herz gebrochen. Von Judenfeindlichkeit und unmenschlichem Hass verfolgt, fanden sie bis Kriegsende nirgendwo eine wirkliche Heimat. Das hat meine Oma dazu gezwungen, sich, bis sie eine Jugendliche und fast so alt wie wir war, ständig an neue Umgebungen, neue Sprachen und neue Menschen anzupassen, ohne sich dabei zu sehr daran zu gewöhnen, da klar war, dass sie nie lange an einem Ort bleiben würden. Trotzdem wäre die Flucht fast gescheitert. Jemand hatte sie verraten und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fanden sie sich schließlich im Deportationszug nach Auschwitz. Das hätte für die ganze Familie den sicheren Tod bedeutet, wenn nicht der Fahrer, ein ehemaliger Arbeitskollege vom Vater meiner Oma, sich selbst in große Gefahr gebracht hätte, als er sich dazu entschlossen hat, meine Oma und ihre Eltern zu retten. Nur wegen diesem Mann haben sie, als einzige der großen jüdischen Familie, überlebt.

Die Zeit der Flucht hat Spuren bei meiner Oma hinterlassen. Bis zu ihrem Tod hat sie mir immer wieder von diesen schrecklichen Erlebnissen erzählt, in der Hoffnung, dass die Erinnerungen nicht im Verlauf der Zeit verloren gehen. Sie hat mir immer gesagt, dass die Familie ihr einziger Anhaltspunkt in dieser Zeit war. Trotz Armut, Hunger und der ständigen Angst haben sie diese Erlebnisse gemeinsam überstanden. Doch wie muss es erst gewesen sein, diese Zeit ohne Eltern zu erleben und vollkommen auf sich allein gestellt zu sein?

Erinnerung an Fritz Penas

Viele Kinder wurden während der Zeit des Nationalsozialismus‘ von ihren Eltern getrennt und die meisten davon, sahen ihre Eltern nie wieder. Fritz Penas war eines dieser Kinder und Schüler der Jawne. Nach dem Novemberpogrom 1938 machte es sich der damalige Schuldirektor Erich Klibansky zur Aufgabe möglichst viele SchülerInnen in anderen Ländern in Sicherheit zu bringen. Es konnten insgesamt 130 Schülerinnen und Schüler evakuiert werden. Einer von ihnen war, der damals 15-jährige Fritz. Er kam einige Monate, getrennt von seinen Eltern, gemeinsam mit Mitschülern in einem Hostel in London unter. Danach wurde er in einer Gastfamilie untergebracht. Während seines Aufenthalts in England blieb er, per Post mit seinen Eltern in Kontakt. Fritz ist zu Beginn des Krieges stark davon ausgegangen, seine Eltern bald wiederzusehen. Doch seine Hoffnung wurde nicht erfüllt. Im Dezember 1941 wurden seine Eltern deportiert und ermordet und er sah sie nie wieder. Bis zu seinem Tod 1996 lebte er weiter in Großbritannien und änderte seinen Namen in Fred Morchand. Die Briefe, die er an seine Eltern schickte, sind bis heute erhalten geblieben. Ich werde nun den ersten Brief vorlesen, welchen er nach seiner Ankunft in London an seine Eltern verschickte.

Liebe Eltern!

Ich konnte noch leider nicht im Zug schreiben. Nachdem wir verpflegt wurden, kamen wir spät abends am Schiff an dort konnten wir schlafen. Ich hatte keine Seekrankheit. Wir kamen morgens in Harwich an, mußten dort aber warten, sodaß wir erst um 2 Uhr englischer Zeit ankamen. Es standen der Rabbiner und einige Juden am Bahnhof. Wir sind jetzt glücklich. Diese Leute hier sind sehr nett. Sie haben uns alles sehr schön eingerichtet. Auch das Essen ist schön. Heute Mittag haben wir Lunch gegessen. London ist eine ganz fabelhafte Stadt. Zweistöckige Omnibusse, zweistöckige Straßenbahnen, Autos massenhaft Droschken und viele große Geschäftshäuser. Packe den Fußball ein. Wir können hier spielen. Nun will ich Schluß machen.

Grüß Mendels, Opa, Frl. Scheinfeld, Baums von mir.

Herzliche Grüße und Küsse Euer Euch liebender Sohn Fritz

Heutige Zeit

Nachdem wir jetzt von der Geschichte der Kindertransporte, insbesondere von dem von Fritz Pena und auch von privaten Erzählungen gehört haben, möchten wir auch auf die heutige Zeit einen Blick werfen. Jeden Tag laufen wir an Stolpersteinen vorbei, sehen Gedenktafeln an Hauswänden und Museen. In der Schule reden wir ausführlich über die Zeit des Nationalsozialismus’ und beschäftigen uns mit der Vergangenheit. Orte wie die Jawne helfen heute, sowie früher an Opfer zu gedenken und uns zu informieren. Insbesondere in der heutigen Zeit sind sichere Orte wichtiger denn je; wenige Überlebende der NS-Zeit sind heute noch am Leben und viele Erinnerungsstücke und Besitze wurden zerstört.

Durch Berichte, Fotos und Unterlagen können wir heute und auch in der Zukunft gedenken. – Auch wenn die originalen Gebäude der Synagoge und des Gymnasiums leider zerstört wurden, – erinnert die umfassende Ausstellung der Jawne an die ehemaligen Schüler und Schülerinnen.

—

Auch der Kastanienbaum auf dem Platz erinnert an die Vergangenheit und ist bis heute einer der wenigen originalen Überbleibsel des Platzes, an dem wir wie heute, aber auch noch in den nächsten Jahren gedenken können.

Fazit

Wir stehen hier heute vor dem Löwenbrunnen, an welchem an alle verstorbenen Schüler der Jawne erinnert wird. Allein nur für die Schüler der Jawne müsste man 18 Stunden und 20 Minuten schweigen, für alle Opfer des Nationalsozialismus‘ wären das 11 Jahre und 345 Tage in kompletter Stille. In all den grauenhaften Jahren unter dem Regime des Nationalsozialismus‘ wurden so gut wie alle Menschenrechte verletzt. Das Recht auf Leben (Artikel 3) wie das Recht auf die eigene Würde (Artikel 1) wurde den Opfern bei der Deportation nach Auschwitz, Dachau sowie Buchenwald und in die vielen anderen Konzentrationslagern genommen. Ich könnte hier jetzt noch viele weitere Menschenrechte aufzählen, die in dieser grausamen Zeit verletzt wurden. Jedoch geht es nicht um die einzelnen Taten, sondern um die gefühllose Behandlung von Menschen und die Verleugnung dieser Taten. Nur wenige Meter von hier entfernt, an dem damaligen Eingang der Schule, hängt eine Gedenktafel an die Synagoge, die hier stand, jedoch wird auf ihr kein verantwortlicher Täter genannt. Diese Vertuschung von geschichtlichen Geschehnissen darf nicht als Wahrheit angesehen werden. Vor allem in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass man sich der Geschichte bewusst ist. Ich darf mich im Namen meines Kurses bei der Jawne für den Workshop bedanken und bei allen Angehörigen, die hier heute mit uns gedenken.